挫折の末にたどり着いた「丁寧さ」

2025/07/24

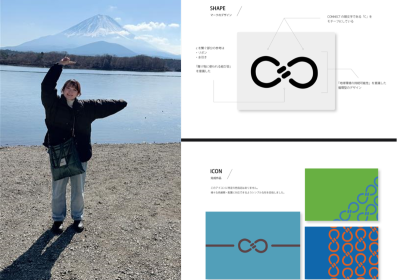

富士山をバックにポーズをとるY・Kさん(左)と特別賞を受賞したロゴデザイン(右)

富士山をバックにポーズをとるY・Kさん(左)と特別賞を受賞したロゴデザイン(右)

私は大学時代デザインについて研究していました。

昔からものづくり全般が大好きだったため、

専門の学部に入れたことをとても嬉しく思っていました。

しかし大学最初の2年間はコロナ禍だったため

授業はすべてオンラインでの実施だったのです。

不自由な2年間を過ごしましたが、

3年生になってようやく大学に通えるようになりました。

対面授業になって初めて出会った教授は、

自身でも会社を立ち上げているデザイナーでした。

現役デザイナーに直接アドバイスをいただく貴重な時間を過ごし、

私は学部に入ることを志した時のような、

前向きな気持ちで作業に取り掛かることができたのです。

あるとき、その授業の一環でとあるポスターデザインのコンペに参加しました。

制作にあたって、課題となるテーマに沿ったデザインをしていたつもりでした。

ただ、結果は圏外。

学内の講評でも教授から厳しい評価をもらう結果となり、

塞ぎ込んだ気持ちにさらに拍車をかけました。

その講評中に、もらった一つの言葉が頭から離れませんでした。

「なにごとも丁寧につくれ」

その教授が日ごろからよく口にしていた言葉です。

今まではその言葉に対して実感がわかず、あまり気に留めていませんでしたが

この言葉を踏まえて自分の作品を見直しました。

やったつもりに、そして頑張ったつもりになっていたのではないか。

つくること自体にしっかり向き合えていなかったのではないか。

そこで、次こそは教授の言う「丁寧さ」を追い求めていこうと決心しました。

教授にも数々のご助力やアドバイスをいただきながら、

いちから自分のデザインの癖を見直し、

足りていなかったインプットも重点的に行うことに努めました。

「手を止めない」

上記の言葉と合わせて、この言葉も教授から何度も伝えてもらいました。

この二つの言葉を意識しながら

授業の中で制作を何度も何度も繰り返し行い、次に備えました。

次に参加したのは企業が出したテーマに沿い、

商品に活かせるようなデザインのロゴマークを提出することが課題のコンペでした。

そこで提出したのは過去の自分が見たらすこし不安になりそうな程、

シンプルなつくりの作品。

ただ、精一杯作った気持ちは本物です。

企業との親和性、打ち出したいメッセージに即したデザインの理由についてなど、

当時の自分ができる限り精一杯のプレゼンテーションを行いました。

その結果、特別賞をいただくことができたのです。

社会人になって教授の「丁寧に」という言葉は、

ものづくりだけでなく人との関わり方にも繋がるものだと感じています。

人にも物にも丁寧な人間であれるよう心掛けていきたいと思います。

日本財託 デジタルマーケティング部 Y・K

◆ スタッフプロフィール ◆

新卒2年目、東京都府中市出身。

デジタルマーケティング部に所属し、インターネット広告の運用や

クリエイティブの作成、HPの一部管理を行っています。

趣味は映画鑑賞で、2025年から月に1回必ず映画館に行くことを

密かな目標にしています。先日、友人と2日かけて3本の新作をはしごしました。